跨学科实践教学案例《起重机中的滑轮》

一、结合课标要求,谈“起重机中的滑轮”的设计背景

2022版新课标中对于本节的要求为:知道简单机械,探究并了解杠杆的平衡条件。要求学生知道简单机械。这里所说的简单机械具有一定的开放性,主要包括杠杆和滑轮等。滑轮的实质为杠杆,本节课可以让学生了解起重机上滑轮,并了解滑轮在起重机中起到的重要的作用。这部分内容的教学与工程实践进行跨学科渗透,突出“物理观念”和“科学态度与责任”素养,使学生关注科学技术,有将科学服务于人类的使命感和责任感。

二、教学目标

物理观念:通过起重机的使用示例,让学生识别定滑轮和动滑轮,并了解它们的特点。

科学思维:引导学生通过观察起重机的滑轮系统,思考滑轮如何改变力的方向和大小,以及它们是如何组合使用来达到省力的效果。

科学探究:设计实验活动,让学生组装滑轮组,探究不同滑轮组合的省力效果。

科学态度与责任:讨论滑轮在现实生活中的应用,培养学生对科学技术的兴趣和责任感。

三、教学重难点

重点:(1)通过利用自制起重机提升物体的过程认识定滑轮、动滑轮及滑轮组;

(2)通过实验研究定滑轮、动滑轮的工作特点。

难点:利用自制的圆盘教具理解滑轮的实质

四、教学过程

【教学片段1:创设情境,引入新课】

教师:大家请看一幅图片(图2)

这是我们世纪广场正在进行的快速路建设工程,在建设过程中需要搬运非常多的建筑材料,比如钢筋、水泥,这就需要起重机的帮助了,今天我们就利用自制的起重机(如图3)模拟搬运建筑材料至一定高度的过程,并了解其工作过程。教师:首先将物体挂在钢丝绳的下端,哪位同学想上来尝试一下拉动绳子将物体提升起来。

学生:演示向下拉动绳子,物体被提起(如图4)。

教师:你们有没有听到什么声音?

学生:绳子和吊臂上方摩擦发出的声音。

教师:那这个摩擦势必会阻碍绳子的移动,那么有办法可以把摩擦减小吗?

学生:学生进行小组讨论后进行回答,减小压力、减小接触面的粗糙程度、加润滑油。

学生:变滑轮为滚动,可以吊臂的顶端加一个轮子。

教师:今天教师带来了一个“轮子”,它边缘有凹槽,且能够围绕轴转动,这样的轮子叫做滑轮,这堂课我们一起来学习起重机上的滑轮。

【教学片段2:认识定滑轮】

教师:教师将这个滑轮安装在吊臂的顶端,我们再请刚才的这位同学,利用滑轮将物体提升起来,同学们观察滑轮工作的过程(如图5)。

学生:比上一次容易拉动了。

教师:看来加了定滑轮,达到了减小摩擦的效果。大家有没有注意到这个滑轮的轴没有随物体上下移动。这样的滑轮叫做定滑轮

教师:我们起重机的顶端安装定滑轮后,还提供哪些便利呢?

学生1:改变了力的方向。

学生2:省力了。

教师:使用定滑轮能不能省力,需要我们进行实验探究。

教师:我们需要测量和比较那两个力呢?通过上堂课学习我们知道省力的同时会费距离,那使用定滑轮提升物体时费距离了吗?需要测量和比较哪两段距离?尝试设计实验。

学生:学生小组讨论并设计实验方案。

【教学片段3:探究定滑轮工作特点】

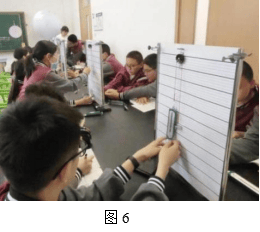

教师:今天教师给大家准备了重力大小已知的钩码和弹簧测力计、滑轮、细线、带有刻度的面板以及标有“定”字的弹簧测力计,实验时需要注意,竖直向下缓慢匀速拉动弹簧测力计;其次匀速拉动测力计时读数。

学生:利用自制的实验板进行小组实验(如图6)

教师:进行巡视并进行适当的指导。

教师:展示小组同学的数据,并总结结论。

学生:所以使用定滑轮不能省力也不费力,同时不省距离也不费距离。

教师:展示一组数据,这组数据中拉力与重力不相等的,这是为什么呢?

学生:小组讨论,分析原因。

学生1:实验存在误差,在误差允许的范围内,拉力与重力是相等的。

学生2:可能是由于摩擦力的存在,或者是绳子有重力。

教师:大家的想法非常棒,所以忽略绳重和摩擦时,F=G

教师:定滑轮在实际应用的过程中拉力方向不一定是沿竖直方向,如果我们改变拉力的方向,拉力大小会改变吗?

学生:学生利用手中器材进行操作,沿不同方向拉动绳子,并记录拉力大小,发现沿不同方向拉动,绳子的拉力大小不变。

【教学片段4:探究定滑轮的实质】

教师:为什么定滑轮会有这样的特点呢?滑轮工作时可以绕着轴转动,我们学过的杠杆可以围绕支点转动,那么滑轮是不是一种杠杆呢?

教师:为了大家可以看的更清楚,教师准备了一个大定滑轮。

教师:如果定滑轮也是一种杠杆的话,你能找到杠杆的五要素吗?

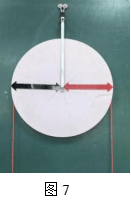

学生:学生讨论。指出支点的位置,动力和阻力,并将两个力臂粘出来(如图7)。

学生:学生发现动力臂等于阻力臂,根据杠杆的平衡条件,动力等于阻力,定滑轮可以看作一个等臂杠杆。

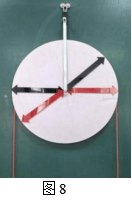

教师:如果滑轮转一个位置呢?

学生:将力臂粘好,发现仍然为等臂杠杆(如图8)。

教师:总结定滑轮实质是由无数个等臂杠杆组成,所以使用定滑轮不省力,改变拉力方向时,拉力大小不变。

【教学片段5:认识动滑轮】

教师:如果要提起更重的物体,这时需要施加的拉力就会更大,超过绳子的承受范围,那这根绳子就可能有断裂的风险。

教师:现在还想利用这根钢丝绳把更重的这个物体提起来提升,有什么办法呢?

学生:学生讨论后发现可以将绳子对折,变为两段共同向上提升物体。

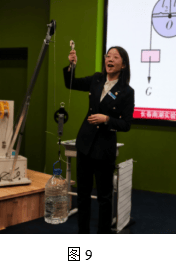

教师:教师进行展示向上拉动绳子,物体随之被提升,但是遇到了一个同样问题,绳子与物体之间有特别大的摩擦,我们可以再加一个滑轮。

教师:将物体挂在滑轮下面,再次提升,让同学们观察这个滑轮的工作过程(如图9)。

学生:学生观察发现这个轮子会随着物体一起运动。

教师:像这样工作时,轴随着物体一起运动的滑轮叫做动滑轮。

【教学片段6:探究动滑轮工作特点及实质】

教师:使用动滑轮提升物体的过程有什么特点呢,大家利用标有“动”字的弹簧测力计、滑轮、面板完成探究实验。

学生:学生实验,分析实验数据,动滑轮能够省力,但是费距离。

教师:为什么动滑轮能够省力呢?大家小组讨论一下,找一找动滑轮的支点、动力、阻力以及动力臂、阻力臂。

学生:进行展示,指出支点、动力、阻力(如图10)。

学生:利用亚克力条粘出力臂。

教师:如果滑轮转一个位置呢?

学生:再次将力臂粘出来。

学生:学生总结后发现,动力臂为阻力臂的2倍,所以动力为阻力的一半,所以动滑轮由无数个省力杠杆构成的。教师:动滑轮能够省一半的力,为什么我们得到的数据,拉力比物重的一半稍微大一些呢?

学生:我们除了将物体提升起来了,也把动滑轮提升起来了,同时还有摩擦的存在。

教师:使用动滑轮能够省力,但是费距离。如果忽略绳重和摩擦,拉力大小,s=2h。

【教学片段7:认识滑轮组】

教师:演示利用自制起重机上的动滑轮提升物体的过程。发现使用动滑轮提升物体的过程,省了力,但是只能向上施加拉力显然非常不方便了,那怎么办呢?

学生:将绳子固定在定滑轮的下方,再绕过定滑轮拉动绳子,将物体就被提升起来。

教师:这一过程中我们将动滑轮和定滑轮组合在了一起使用,构成了滑轮组(如图13),我们实际生产生活中的起重机上并排安装多个动滑轮和定滑轮,可以轻松吊起很重的物体。

【教学片段8:滑轮组的使用】

教师:大家尝试利用桌面上的两个滑轮,组合成滑轮组提升物体,有几种绕绳方式呢?并且记录拉力大小,比较不同绕绳方式省力情况是否相同。

学生:小组讨论,设计绕绳方式。并进行小组展示。

教师:通过大家的分享,我们发现一个动滑轮和一个定滑轮有如下两种不同的绕绳方式。

教师:悬挂动滑轮绳子的段数越多越省力,当忽略绳子重力及摩擦时,

,s=nh。其中n为悬挂动滑轮绳子的段数。

作业布置:留给大家一个思考题:大家查阅资料,起重机上安装的滑轮是不是越多越好?

五、教学反思

(一)成功之处

1、教学目标明确且贴合学情

在教学设计中,清晰地设定了知识与技能目标(如认识定滑轮、动滑轮,理解它们的特点及作用原理;了解滑轮组在起重机等机械中的应用等)、过程与方法目标(通过实验探究、小组合作培养学生动手操作、观察分析和归纳总结能力)以及情感态度与价值观目标(激发学生对物理现象的探究兴趣,体会物理知识在实际生活中的重要性)。目标的制定充分考虑了学生已有的知识基础和认知水平,为整个教学活动指明了方向,且在教学结束后通过课堂提问和简单练习检测,大部分学生能够较好地达成相应目标。

2、教学内容组织条理清晰

先是以起重机工作的视频引入,让学生直观感受到滑轮在其中的应用,引发探究欲望。接着依次讲解定滑轮、动滑轮的构造、定义、特点,采用了图片展示、实物演示、对比分析等多种方式,帮助学生循序渐进地理解相关知识。随后引导学生通过分组实验探究滑轮组的省力情况及力的方向变化,再回扣到起重机上滑轮组的具体应用,整个教学内容环环相扣,逻辑连贯,符合学生的认知规律,便于学生系统地学习和掌握关于滑轮的知识体系。

3、多样化教学方法运用得当

综合运用了多种教学方法来提高教学效果。导入环节利用多媒体视频激发学生兴趣,调动学习积极性;讲解定滑轮和动滑轮特点时,结合实物演示,边操作边讲解,增强了知识的直观性;在探究滑轮组省力情况时,组织学生进行小组合作实验,让学生在自主探究和合作交流中发现规律、总结结论,培养了学生的科学探究能力和团队协作精神;同时,在教学过程中穿插了一些简单的提问、引导学生思考讨论等互动环节,时刻关注学生的学习状态,使课堂气氛活跃,学生参与度较高。

(二)不足之处

1、对不同层次学生的引导区分度不够

在设计教学问题、布置实验任务以及课堂互动环节时,没有充分考虑到班级学生之间存在的学习能力和知识基础的差异。例如,在探究滑轮组省力情况的实验中,对于一些基础较好、思维活跃的学生来说,简单的实验操作和要求可能无法满足他们进一步探究的欲望,他们希望能尝试更复杂的滑轮组合或者深入探究影响省力效果的其他因素;而对于部分学习基础薄弱的学生,在理解实验步骤、分析实验数据等方面则存在较大困难,需要更细致、耐心的引导,但在实际教学过程中,没能很好地做到分层教学,满足不同层次学生的学习需求。

2、知识拓展延伸方面有所欠缺

在整个教学设计中,主要围绕教材中涉及的定滑轮、动滑轮、滑轮组以及起重机上的典型应用展开教学,虽然能够让学生掌握基本的知识和原理,但对于滑轮在现代科技、前沿工程等领域的创新应用介绍较少,限制了学生的视野,不利于培养学生对物理学科的长远兴趣和探索精神,也未能充分体现物理学科与时俱进、不断发展的特点。

(三)改进措施

1、实施分层教学策略

在教学设计阶段,就针对不同层次学生的学习情况,设计分层的教学问题、实验任务和练习。例如,可以设置基础巩固型、能力提升型和拓展探究型等不同层次的问题和任务,让每个学生都能在自己的能力范围内积极参与到学习活动中,并有所收获。在课堂教学过程中,也要密切关注学生的表现,根据实际情况及时调整教学引导方式,对学习有困难的学生给予更多的帮助和鼓励,对学有余力的学生提供拓展性学习资源,引导他们进行更深入的探究,使全体学生都能在原有基础上得到充分发展。

2、拓宽知识拓展延伸环节

在教学内容的结尾部分或者在适当的教学节点,增加一些关于滑轮在现代科技领域(如航天航空设备中的某些精巧机械结构、大型自动化生产线上的物料吊运装置等)、新兴工程(如海上风电安装平台上的吊装系统等)的创新应用案例介绍,并引导学生分析其中滑轮的作用原理以及相较于传统应用的改进之处,激发学生对物理知识应用的想象力和探索欲,拓宽学生的知识面,让学生感受到物理学科在推动社会发展中的强大力量,培养学生的创新意识和科学素养。

六、教学启示

1、教学设计需重视细节把控

一个好的教学设计不仅要有清晰的教学目标、合理的内容安排和多样的教学方法,更要注重细节方面的考量,尤其是实验教学环节。小小的实验器材问题都可能对整个教学效果产生较大影响,所以在准备阶段要做到事无巨细,提前排除可能出现的干扰因素,确保教学活动能够顺利、高效地开展,这也提醒自己在今后设计其他课程时,要养成严谨细致的习惯,对每一个教学环节进行反复推敲和检查。

2、以学生为中心落实分层教学

学生个体之间的差异是客观存在的,教学设计和教学过程必须充分关注到这一点,真正将“以学生为中心”的理念落到实处。通过分层教学,满足不同层次学生的学习需求,才能最大限度地调动全体学生的学习积极性,挖掘每个学生的学习潜力,让不同水平的学生都能在物理学习中体验到成功的喜悦,进而培养他们对物理学科的持续兴趣和热爱,这对于提高整体教学质量、促进学生全面发展有着至关重要的作用。

3、与时俱进拓展教学视野

物理学科是一门不断发展、与现代科技紧密结合的学科,在教学设计中不能局限于教材内容,要及时关注学科前沿动态,将一些新颖、有趣且具有代表性的实际应用案例融入教学中,拓宽学生的视野,让学生了解物理知识在不同领域的广泛应用和强大作用。这不仅有助于学生更好地理解和掌握基础知识,更能激发学生的创新思维和探索精神,为学生今后的学习和发展奠定良好的基础,同时也促使自己不断学习更新知识储备,提升自身的教学水平。